Noticias

EL OCEANO Y SUS ECOSISTEMAS COMO SUJETOS DE DERECHO

A toda la comunidad: Junto con saludar hacemos llegar a ustedes el documento “EL OCEANO Y SUS ECOSISTEMAS COMO SUJETOS DE DERECHO: Una propuesta de principios para ser incluida en la nueva Constitución”.

Documento preparado por la SCHCM, realizada en mayo recién pasado, y que tiene la finalidad de analizar y consensuar las materias en Ciencias del Mar consideradas de relevancia para ser incluidas en la propuesta de una nueva constitución.

Agradecemos el trabajo de la comisión que trabajo en el documento y la difusión del mismo

Saludos

Declaración Pública, Sociedad Chilena de Ciencias del Mar sobre el proyecto minero-portuario Dominga

Estimadas Socias y Socios, junto con saludar, hacemos llegar el documento “Declaración Pública de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar sobre el proyecto minero-portuario Dominga”. Documento que ha sido generado dada la importancia de este tema hoy en día, pero cuyas repercusiones son de largo aliento.

Los invitamos a leer y compartir. Nuestros saludos y muchas gracias.

Directorio Sociedad Chilena de Ciencias del Mar

Encuesta sobre Ciencia y Nueva Constitución

En un esfuerzo por involucrar a las Sociedades Científicas en el proceso constituyente, La Red de Sociedades Científicas ha iniciado un período de consulta a sus socios para conocer sus visiones acerca de la integración de la ciencia y tecnología en la nueva constitución.

Como primer paso hemos generado una encuesta basada en las experiencia de la inclusión de la ciencia y tecnología en otras constituciones del mundo, incluyendo nuestra actual constitución. Los artículos están agrupados en diferentes categorías basadas en el documento técnico "Ciencia, tecnología, Innovación y emprendimiento en las constituciones del mundo" de José Zamora , editado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación Para el Desarrollo.

Finalmente, este instrumento abre un espacio para la proposición de nuevas propuestas las cuáles serán consultadas en un segundo paso.”

Link de la encuesta https://forms.gle/Zssh8rLsM8pj8xU47

La Socia Doris Oliva representa a la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar en el SCIENTIFIC COMMITTEE ON OCEANIC RESEARCH (SCOR), aquí noticias sobre el último encuentro del comité

COMITÉ OCEANOGRÁFICO NACIONAL ORGANIZÓ REUNIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DEL “SCIENTIFIC COMMITTEE ON OCEANIC RESEARCH” (SCOR)

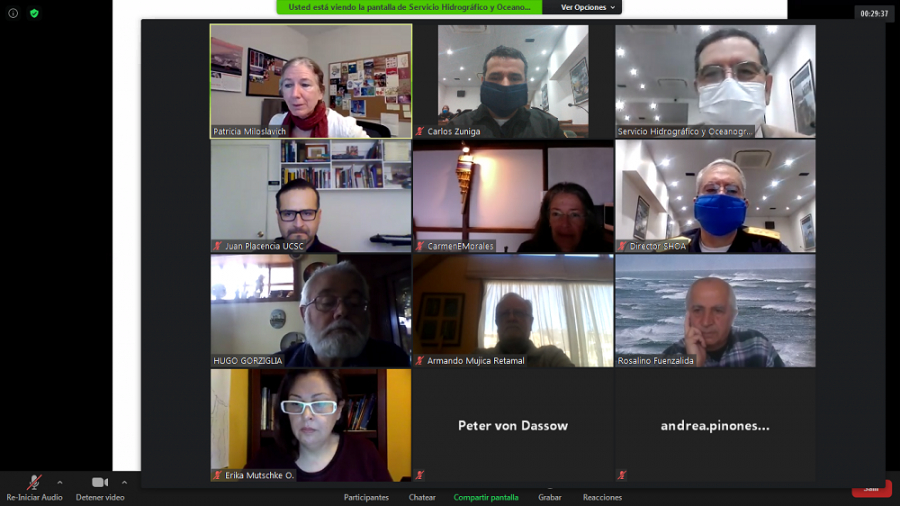

El 09 de julio, se realizó a través de videoconferencia, la Reunión del Comité Nacional del Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR), la cual contó con la participación de investigadores provenientes de instituciones del ámbito de las Ciencias del Mar y de la nueva Directora Ejecutiva SCOR, Dra. Patricia Miloslavich, científica bióloga marina venezolana, quien se desempeña en el Secretariado Ejecutivo de SCOR, localizado en la Universidad de Delaware, Estados Unidos de Norteamérica. La actividad fue presidida por el Director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y Presidente del Comité Oceanográfico Nacional (CONA), Contraalmirante Sr. Patricio Carrasco H., acompañado del Jefe del Departamento de Oceanografía del Servicio, Capitán de Fragata Sr. Carlos Zúñiga A. y del Secretario Ejecutivo del CONA, Sr. Juan Fierro C.

La actividad se inició con palabras del Almirante Carrasco, quien dio la cordial bienvenida y agradeció la participación de los asistentes; felicitó y le deseó el mayor de los éxitos a la Dra. Patricia Miloslavich por su cargo como Directora Ejecutiva del SCOR, a contar de enero del presente año y posteriormente se refirió a los complejos tiempos que se viven a raíz de COVID-19, destacando que el SHOA a pesar de ello continúa ejecutando sus tareas 24/7; y que por intermedio del CONA está siempre disponible para continuar aportando a la comunidad científica nacional.

La Agenda de la Reunión virtual consideró palabras de la Dra. Miloslavich, quien destacó las oportunidades que tienen los investigadores de todos los continentes, para involucrarse con el SCOR a través de instancias tales como programas y proyectos científicos de gran escala, patrocinados por el Comité a través de capacitación especializada. En su presentación, destacó a los científicos nacionales que participan en los actuales Grupos de Trabajo y también aquellos que han sido considerados en los proyectos que serán evaluados en la reunión anual, en octubre del presente año.

Posteriormente, se dio a conocer y coordinaron aspectos como la membresía de Chile ante el Comité; un resumen de las actividades del Comité Nacional SCOR y la Evaluación de los Grupos de Trabajo Científico propuestos para iniciar actividades el año 2021, para finalizar con el reporte del Secretario Ejecutivo del CONA, sobre la Reunión Anual de SCOR realizada en Japón el año 2019.

Cabe señalar que SCOR es una organización no gubernamental y sin fines de lucro, la cual centra sus esfuerzos en promover la cooperación internacional en la planificación y realización de investigaciones oceanográficas de gran escala, resolviendo problemas metodológicos y conceptuales que obstaculizan la investigación, siendo el SHOA el representante oficial técnico y permanente del Estado para el Scientific Committee on Oceanic Research, entre otros organismos similares, nacionales como internacionales.

¿Qué es el CN-SCOR y cuáles son sus miembros?

La Socia Sandra Ferrada Fuentes representa a la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar en el grupo de tarea DECENIO en el Comité Oceanográfico Nacional de Chile

¿Qué es el grupo de tarea DECENIO de las Nacionales Unidas de las Ciencias oceánicas para el Desarrollo sostenible? ¿Quiénes son sus miembros?

INFORMES DE REPRESENTACION, ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

Estimadas Socias y Socios, junto con saludar, dejamos a disposición los informes de representación de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar en el Comité Oceanográfico Nacional-Chile-CONA.

Lanzamiento del primer Diagnóstico sobre la Violencia de Género en las Ciencias del Mar en Chile

En el marco del XL Congreso de Ciencias del Mar la perspectiva de género se hace presente a nivel institucional, luego de 3 años de actividades autoconvocadas en las cuales un grupo de estudiantes comenzó las conversaciones sobre el rol de la mujer en las Ciencias del Mar.

Hoy DiversiGMar, colectiva interdisciplinaria de género y diversidades en las Ciencias del Mar, hace el levantamiento de la primera encuesta de Diagnóstico sobre la Violencia de Género en las Ciencias del Mar, un instrumento de investigación desarrollado con la colaboración con la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, que surge desde la problematización y preocupación por las experiencias cotidianas que tienen estudiantes, profesionales, docentes, trabajadoras y trabajadores de oficio en las Ciencias del Mar en nuestro país.

Esta encuesta, ya disponible para ser respondida, se enmarca dentro de la iniciativa “Sesiones de Género: un mar de diversidad” que contempla una serie de actividades que buscan visibilizar las causas y consecuencias de las brechas de género existentes en las Ciencias del Mar.

Encontrará la encuesta en el siguiente link

https://es.surveymonkey.com/r/genero-cs-mar

La iniciativa tiene por objetivo generar un espacio de participación y discusión centrado en el desarrollo de acciones y protocolos que, en un mediano plazo, contribuyan a la reducción de las inequidades actuales y, en última instancia, propicien una mayor equidad de género desde el marco institucional de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar.

Con el apoyo y respaldo del comité organizador del congreso, la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, además de la colaboración de FemenIMO, Conciencia Sur, la Red de Investigadoras, la dirección de Género, Equidad y Diversidad de la Universidad de Magallanes, la Asociación de Estudiantes de Ciencias del Mar AECMar Chile, Jáukén ONG, Fundación Mar y Ciencia y Fundación CIDEMAR, la colectiva DiversiGMar busca el diálogo ante las problemáticas de género en el rubro, que sean pieza fundamental en todos los equipos de trabajo y que se potencie el trabajo colaborativo porque la salud de nuestro océano nos necesita a todas, a todos y a todes.

Chile, a 28 abril del año 2021

CONVOCATORIA AL PREMIO “HONOR IN SCIENTIA MARINA” 2021

Estimadas y estimados socios:

Como es de su conocimiento, la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, desde 2010 entrega anualmente el Premio “Honor in Scientia Marina” a un socio(a) que haya tenido una clara y destacada participación en las actividades de la Sociedad, en su misión de fomentar y promover el desarrollo de las Ciencias del Mar en Chile.

Dando cumplimiento a este objetivo, el Directorio de esta Sociedad convoca a las y los socios para nominar candidatos/as a este Premio para el presente año, de acuerdo a las bases y protocolo que se adjuntan a esta convocatoria.

Considerando que este reconocimiento será entregado en la Ceremonia Inaugural del XL Congreso de Ciencias del Mar, co-organizado con la Universidad de Magallanes, a efectuarse entre el 24 y 28 de mayo de 2021, el cierre de la recepción de las propuestas de candidatos/as será el viernes 26 de marzo del 2021. Las propuestas, junto con la documentación de apoyo en formato PDF, deberán ser enviadas al Secretario del Directorio, Sr. Pedro Vergara (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.). Se requiere C. Vitae y carta firmada por las y los socios patrocinantes.

Agradeciendo de antemano la máxima difusión a esta convocatoria, les saluda muy atentamente,

El Directorio

Seminario Internacional “MANEJO DE RECURSOS ACUÁTICOS CON ENFOQUE ECOSISTÉMICO: AVANCES, BRECHAS Y COLABORACIÓN”

De acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuicultura del 2013, el manejo de los recursos acuáticos en Chile debe avanzar hacia el Manejo con Enfoque Ecosistémico, lo cual evidentemente tomará su tiempo. En ese sentido, durante el XXXVII Congreso de Ciencias del Mar del 2017, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y la Universidad de Concepción (UDEC) organizan el simposio “Manejo de Recursos Acuáticos con Enfoque Ecosistémico”. Luego, en el XXXVIII Congreso de Ciencias del Mar del 20018, la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar (SCHCM) y el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) realizan el simposio “Enfoque Ecosistémico para el Manejo de Pesquerías en Chile en un contexto de Cambio Climático”, el cual contó con especialistas nacionales e internacionales, estableciendo el compromiso de revisar la situación en dos años.

Consecuentemente, resulta oportuno abrir nuevamente una discusión que muestre la forma de cómo se está abordando el tema, cuáles son las brechas y el camino a seguir para que el manejo pesquero y acuícola con enfoque ecosistémico se haga realidad en un tiempo razonable. Esto será relevante y oportuno por el estado desmejorado de un número importante de pesquerías que necesitan acciones de recuperación, y por los problemas de la acuicultura asociados a su desarrollo y a las capacidades de carga ecosistémicas; además de las evidencias de los impactos del cambio climático en los océanos.

El Seminario es nuevamente una invitación de la SCHCM y del IFOP para compartir las visiones y experiencias que se tienen al respecto, desde lo local a lo internacional, y particularmente desde la investigación científica asociada al manejo de los recursos. Para ello hemos comprometido un conjunto de expositores nacionales e internacionales que nos darán señales de cómo se está avanzando en el tema, cuales son las brechas, cómo mejorar la colaboración y cuál sería la hoja de ruta de este importante desafío.

¿Cuándo? entre el 1 y 3 de diciembre

¿Dónde? Via zoom & facebook live @schmar

Instituciones responsables: SCHCM e IFOP

¡Los esperamos!

MUJERES DEL MAR COMPARTEN SUS VIVENCIAS EN LA PESCA Y ACUICULTURA NACIONAL

Desde la extracción a la mesa, son las mujeres del mar las que procesan los productos marinos otorgándoles innovación y valor agregado. En un encuentro virtual, se relevó sus historias de esfuerzo, transformación, perseverancia, además de sus desafíos; en un sector liderado por hombres.

Presentes en las actividades complementarias de la pesca, las mujeres cumplen un rol vital en el proceso final de los productos del mar. Para realzar la importancia que ellas tienen dentro de la cadena productiva, la iniciativa “Del Mar a Mi Mesa” de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), realizó un encuentro donde mujeres de distintas actividades en torno al mar, compartieron sus experiencias en la pesca y la acuicultura.

A través de Facebook Live, el conversatorio “Comunidad del Mar, Mujeres del Mar” incluyó la participación de panelistas del sector artesanal, la academia y de la FAO, quienes entregaron una mirada desde las estadísticas sobre la participación de las mujeres en la pesca artesanal e industrial.

En Chile, existen 91 mil pescadores artesanales inscritos, de los cuales 22 mil son mujeres que trabajan de manera formal, además de 1.190 organizaciones de pesca artesanal (sindicatos, cooperativas, federaciones), de las cuales, 54 son sólo de mujeres.

Sandra Ferrada, de la Universidad de Concepción, directora de la etapa lll del proyecto “Del Mar a Mi Mesa”, comenta que la presencia de la mujer en el mar, en los distintos eslabones de la cadena productiva es fundamental. “Sin el trabajo de las mujeres, los productos del mar no serían como son. Son ellas las que limpian, charquean, terminan el proceso y quienes dan innovación y valor agregado a los productos del mar, extraídos por los hombres principalmente. Nos interesa dignificar y visibilizar este trabajo para completar la cadena y mantener en el tiempo”, explica.

Según la FAO, se estima que mundialmente la pesca y la acuicultura emplean 200 millones de personas. Las mujeres representan el 50% de esa labor, ya sea formal o informal, con o sin remuneración; no así el caso de los hombres, quienes cuentan con registro y trabajan en forma remunerada.

“En América Latina todavía la mujer está un paso atrás en términos de derechos y avances de autonomía económica en el sector pesquero. En Chile, el 24% de las mujeres están registradas, cifra baja porque tienen limitados el número de registros. Cuando logran participar de asociaciones gremiales mixtas, tienen poca representatividad, lo que profundiza aún más la brecha. La FAO recomienda mejorar las estadísticas. Lo que no se cuantifica, no se puede nombrar. Debemos saber dónde están esas mujeres y fomentar que participen en asociaciones gremiales, que puedan tener voz, que sean reconocidas, que tengan remuneración”, agregó Fabiana Pierre, especialista en temas de género de FAO Chile.

Asimismo, Juana Silva, presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera Región del Biobío, FESIP, enfatizó en la necesidad de contar con estabilidad laboral y seguridad social al interior de las empresas. “Desarrollamos un trabajo de calidad en el proceso de la materia prima. Trabajamos responsablemente para el consumo humano, en la elaboración de conservas, congelados de jurel, elaboración de pesca blanca, elaboración de langostino colorado y amarillo, entre otros”, expresó.

Al respecto, Paulina Barraza, directora zonal de Pesca y Acuicultura de Magallanes, señaló que uno de los ejes prioritarios del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera es ir avanzando, con un enfoque de género, hacia un mayor progreso y posicionamiento de las mujeres en distintos ámbitos. En ese sentido, a través de diversos programas estatales, como en Sercotec e Indespa, las mujeres pescadoras, por ejemplo, pueden obtener herramientas y fondos para materializar proyectos productivos y obtener capacitaciones en el rubro, que les permitan un mayor desarrollo”.

Ciclo de seminarios: Efectos del cambio climático sobre los ecosistemas marinos y costeros, la pesca y la acuicultura: conocimiento, brechas y colaboración".

A la comunidad

Junto con saludar, enviamos a ustedes información respecto al ciclo de seminarios organizado por la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, denominado "Efectos del cambio climático sobre los ecosistemas marinos y costeros, la pesca y la acuicultura: conocimiento, brechas y colaboración".

Más detalles del ciclo, temáticas, días y horarios se adjuntan. Los dejamos cordialmente invitados a participar de cada uno de los encuentros a las 17:00 horas desde nuestro Facebook live.

DECLARACION PÚBLICA, Al año del establecimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento

Al año del establecimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento (MCTIC), este recibe como presente de aniversario, una reducción presupuestaria que en un primer momento significó la suspensión del Programa Becas Chile para Doctorado, el año pasado se había suspendido ya Becas Chile para Magister. Pocos días después la Ciencia Chilena recibe una nueva noticia, el recorte presupuestario del 9% al presupuesto del MCTIC. El escuálido 0,38% del PIB del país que se direcciona a la Ciencia sufre un nuevo recorte. Es importante destacar que los países OCDE asignaron en promedio un 2,4% para inversión en Ciencia y Tecnología al año 2019. Así mismo es importante destacar que nuestra inversión en Ciencia y Tecnología está un orden de magnitud bajo la media OCDE, lo que significa que, sacando a Chile del promedio, OCDE dedica mucho más del 2,4% a Ciencia y Tecnología. Países líderes en desarrollo científico, como Israel y China, se acercan al 4% de sus respectivos PIB en inversión en Ciencia y tecnología.

En condiciones de pandemia, resulta incomprensible que sea la Ciencia, motor de conocimiento, la que sufra recortes presupuestarios. Las consecuencias de estas decisiones son que la formación de científicos, talento humano altamente calificado, se verá fuertemente afectada, con consecuencias que no se medirán a corto plazo, sino a mediano, largo plazo, cuando aquellos talentos que debieron formarse, no lo fueron. Por otro lado, el recorte afectará necesariamente ya no solo la formación de talento humano sino también el financiamiento de la Ciencia. De nuevo, con consecuencias que no se verán a corto plazo, pero si a mediano y largo plazo, cuando veamos con preocupación cómo la Ciencia Chilena se retrasa cada vez más.

Por otro lado, 12 Octubre de 2020 el Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 para la educación superior presenta una variación negativa del programa 02 de fortalecimiento a la educación superior pública y un reducido aumento del programa sobre educación superior, habrá una disminución del aporte fiscal directo y también a la asignación de educación superior regional. La partida para promover, apoyar y fomentar las universidades regionales, en tanto ellas aportan a sus territorios, será reducido en un 15%. En resumen, las mezquinas políticas de Hacienda, con nula capacidad de proyección a futuro y que son incapaces de comprender la importancia de la Ciencia para el desarrollo de nuestro territorios y del Pais, atentan contra este desarrollo no solo al anular la formación de Talento Humano, también al disminuir el presupuesto del MCTIC y el golpe de gracia: reducción presupuestaria a Universidades regionales. El Señor Ministro de Ciencia, Tecnología Innovación y Conocimiento declaro en diciembre de 2018, que uno de sus objetivos era nutrir de competitividad el ambiente científico nacional, pero con recursos, cuestionando con dureza a la administración saliente de Michelle Bachelet dicho mucho que la ciencia es importante para el desarrollo del país. Pero esa importancia debe, indicando que "Este gobierno (M Bachelet) no ha manifestado un interés real por la ciencia. La Presidenta ha reflejarse con fuerza en el presupuesto, el resto es maquillaje". Señor Ministro, esas son sus palabras, lo que está ocurriendo es extraordinariamente grave, y su accionar como Ministro pone en duda la valides de sus declaraciones de diciembre 2018.

Señor Ministro, en tanto Científico, Usted sabe perfectamente bien que ningún país se ha desarrollado sin Ciencia, que sin Ciencia no hay Tecnología y sin desarrollo tecnológico no hay desarrollo económico ni social. Y si hay un hecho que ha demostrado esto en el último tiempo, es la pandemia que vivimos. Su solución necesita dos cosas primordiales: conocimiento y educación, tanto para lidiar con ella directamente, como para lidiar con las consecuencias que requerirán de un esfuerzo especial de creatividad, emprendimiento e innovación para recuperar empleos y la senda hacia el ansiado desarrollo. Y el conocimiento requerido no es importable, tiene que generarse en el país, adaptado a sus singularidades geográficas, naturales, sociales y económicas. Lo que en otros países se prueba exitoso, realizado en Chile puede ser un fracaso por la falta de comprensión y ajuste a nuestros sistemas naturales, productivos y sociales. Para resolver eso se requiere fortalecer el desarrollo científico-tecnológico a nivel nacional y regional, y se requiere profesionales y población en general educados al más alto nivel posible. En ese contexto resultan incomprensibles las políticas de reducción de presupuesto justo en las herramientas para lograr resolver nuestros problemas y desarrollarnos para que la próxima crisis que ocurra (se pronostica que este tipo de crisis serán recurrentes en el futuro) nos encuentre mejor preparados, condenando al país a mediano y largo plazo al retroceso en el concierto de los países de la OCDE. Demostraremos no haber logrado aprender las lecciones que esta crisis nos está dejando.

Dr. Marcelo E. Oliva Presidente

Sociedad Chilena de Ciencias del Mar

Consulta Pública: Política Acceso Abierto a Información Científica

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, implementará -a partir de 2021- una Política de Acceso Abierto a Información Científica y Datos de Investigación. Con ella, busca asegurar la disponibilidad del conocimiento científico contenido en las publicaciones resultantes de la ejecución de los proyectos de investigación, financiados con recursos provenientes de la Agencia.

Los resultados involucrados en esta política pública, que promueve el acceso abierto a los avances y evidencia científica, financiados con fondos del Estado, también comprenden las tesis elaboradas en el marco de los programas de becas y los datos emanados de las investigaciones individuales o asociativas.

Para su diseño, la Agencia ha recogido las experiencias de diversos organismos, actores y expertos en la materia. Antes de implementarla, nos interesa conocer las opiniones de la comunidad científica, usuarios, usuarias y de la ciudadanía, a través de esta consulta participativa no vinculante.

Agradecemos, desde ya, el interés de quienes participen en esta instancia consultiva, lo que permitirá enriquecer, implementar y monitorear, de manera más precisa y proactiva, esta iniciativa.

La consulta permanecerá abierta hasta el viernes 31 de julio, a las 23:59. Sus resultados se publicarán durante el segundo semestre, en el sitio web de la ANID.

Preocupación por la acuicultura en Chile

Columna de nuestro socio Dr. Eleuterio Yáñez Rodríguez:

Los primeros esfuerzos de la acuicultura en Chile se realizan en el período 1921-1973, aunque comercialmente esta se desarrolla desde 1980, es decir, hace 40 años. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), entre el 2008 y 2017 en Chile se cultivan 19 especies, de las cuales 17 con cosechas. En tanto que en la visión general del sector acuicultura nacional, FAO señala que en Chile se cultivan 14 especies, de las cuales tan solo seis son nativas (cinco moluscos y una alga). Por su parte, Fundación Chile, con más de 40 años de experiencia en el área, indica que una veintena de especies candidatas a cultivo han sido parte de sus proyectos de investigación y desarrollo (I+D).

Para satisfacer la necesidad de alimento, relacionado con el crecimiento proyectado de la población mundial al 2050, se requerirá un incremento de 70% de la producción desde el 2005. En Chile, la producción total de la acuicultura aumentó desde poco menos de 65.000 toneladas (t) en 1993 a 1.365.221 t en el 2018; de estas últimas, 67% peces, 31% moluscos (no menos importante) y 1% algas.

Según el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), en 2018 el registro total de centros de cultivos en el país fue de 3.664, de las cuales operaron 2.217 y cosecharon tan solo 1.370. Un hecho relevante es que centros de cultivo se encuentran en todas las regiones de país y que en el 2018 solo las regiones de Arica y Parinacota, Metropolitana y Maule no mostraron cosechas. Otro hecho a resaltar es que los centros de cultivo están muy concentrados: de los 1.396 de moluscos, 1.165 se encuentran en la región de Los Lagos; y de los 1.798 de peces, 664 están en Los Lagos, 766 en Aysén y ya 140 en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Volvamos a las cifras, del total cosechado en el 2018, 669.000 t corresponden a salmón Atlántico, 175.000 a salmón plateado (coho) y 80.000 a truchas; en tanto que 402.000 corresponden a moluscos, de los cuales 96% a choritos (muy importantes entonces). Lógicamente, el 92% de la cosecha total se realiza en las regiones de Los Lagos y de Aysén (64% y 28%, respectivamente) y 6% en Magallanes. En el 2018, el sector pesca y acuicultura exportó por un total de US$7.030 millones, de los cuales US$5.171 millones corresponden a salmones y truchas.

Las cifras antes expuestas resultan muy significativas como producción e ingresos económicos al país, particularmente por parte de la salmonicultura, pero ¿cuáles son los costos de la realización de estas actividades? No solo estamos hablando de los costos asociados a la operación misma de los cultivos, sino tal vez a costos no considerados de los problemas relacionados con estas actividades, incluidos los ambientales, sociales, geopolíticos y del desarrollo regional.

En pesca, los problemas que tenemos (sobreexplotación, cambio climático, política normativa, pesca ilegal, comercialización, otros) comprometen a toda la institucionalidad (manejo, control, investigación, comercialización, otros). En acuicultura, se pueden mencionar algunos problemas más específicos que se repiten en los informes, como los de: institucionalidad, gobernanza, uso de antibióticos, contaminación orgánica que produce eutroficación y desoxigenación, malas prácticas, cambio climático, marea roja, capacidad de carga, escapes y predación afectando el ecosistéma, diversificación, mercado, relocalización y eventualmente geopolíticos.